|

Biographie

|

|

|

Richard Bagnoud

|

|

Richard Bagnoud, d’origine Valaisane, né en 1954 à Lucerne (Suisse), est autodidacte. Après sa formation de retoucheur d’héliogravure, il ne fréquenta que sporadiquement les écoles d’art. Le plus possible, il développa son style en dehors de toute influence ou référence.

Depuis 1982, il exerce le métier d’artiste peintre en tant que profession principale, après avoir rattrapé la formation au collège. Au cours de séjours prolongés à l’étranger (dans l’Himalaya, entre autres), différentes visions du monde l’avaient formé et marqué. La vie de l’esprit orientale, mais surtout européenne, a fécondé ainsi l’âme de l’artiste de manière durable. Jusqu’à présent, Bagnoud est fermement convaincu qu’on ne saurait peindre que ce que l’on est soi-même. C’est ainsi que, d’emblée, il visa le développement intérieur personnel.

Son début d'exposition s’inscrit dans le cadre d’une exposition individuelle itinérante, en 1990, dans les salles historiques du château du prince électeur à Eltville (D), où Gutenberg réalisa jadis les premiers ouvrages imprimés. L’écho et le succès se reflétèrent en particulier dans le fait que, pour toutes les expositions, une grande partie des visiteurs revenaient plusieurs fois, certains presque quotidiennement, pour se confronter aux tableaux. Quelques années auparavant, il commença le travail sur la pierre-litho, ce qui conduisit à la coopération avec des maisons d’édition internationales. Pendant toutes ces années, il travailla comme artiste peintre en plus de vingt domiciles, chargé surtout de commandes privées.

Sa préoccupation principale est de créer des œuvres qui ramènent l’homme à lui-même et, de ce fait, à l’esprit en nous et au-dessus de nous. Re-ligare, relier ou ramener l’homme à l’esprit perdu, afin que l’art soit à nouveau ce qu’il fut toujours et ce qu’il sera de nouveau à l’avenir : re-ligieux.

|

|

|

Richard et Margret Bagnoud

|

|

Réflexions sur l’art

J’ai toujours placé mes expositions sous le thème : l’art, un chemin menant à l’esprit. Comme le montre ce titre, l’art doit conduire l’homme à l’esprit, le sensibiliser à l’esprit. Les œuvres d’art animent l’être humain et l’élèvent ainsi au-dessus de lui-même. Le sens du monde se met à poindre dans l’âme. Les sens montrent l’apparition sensible à l’homme, mais ils ne montrent pas les ordonnances harmonieuses que suivent les choses. Ces ordonnances sont donc cachées dans les profondeurs de l’âme. L’âme n’est pas limitée à la corporéité ; elle fait partie de l’infini. Mais l’éternel doit être éveillé dans la personnalité (corporéité), en particulier grâce à l’art. Car l’éphémère en l’homme est destiné à donner naissance à quelque chose d’éternel. Si l’art doit rendre témoignage des rapports de l’homme avec les mondes suprasensibles, je dois de plus en plus faire de moi, l’artiste, par ma conduite l’instrument adéquat pour pouvoir servir ce qui est supérieur, avec respect et gratitude.

Mon bilan :

« L’art est vie,

la vie est lumière et couleur,

donc esprit.

C’est ce que l’homme doit retrouver. »

À propos de ma peinture

|

|

|

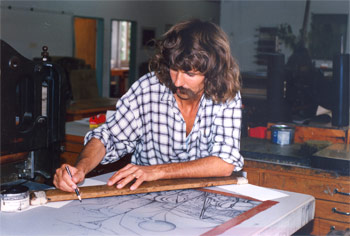

Richard Bagnoud au travail

|

|

J’aimerais qu’on la conçoive comme une peinture contemplative. Mon chemin est caractérisé par une lutte permanente pour le milieu entre l’obscurité complète et une lumière éblouissante, entre l’inanimé et l’exubérant. Une conduite consciente et liée à la nature doit permettre cet équilibre, cette harmonie entre les pôles de la fausse exubérance et de l’endurcissement dans la rationalité et la technique. il va de soi que la peinture contemplative demande une vie contemplative.

Or qu’est-ce que la peinture contemplative et que veut-elle ? Permettez-moi peut-être d’abord de dire ce qu’elle n’est pas, ne veut pas et ne peut pas être, pour que la réponse en découle tout naturellement.

Elle n’est ni pure impression subjective sans un objet réel, ni le « cri » expressionniste, appel passionné du désespoir de l’unité perdue avec Dieu et la nature. Elle n’est ni une impulsion cubiste ni une impulsion constructiviste à cette objectivité d’un entendement constructeur. Vice versa, sa devise ne peut ni ne veut être la subjectivité, où l’irrationalité, le renversement des valeurs et le non-sens absurde sont directement recherchés. Le naturalisme, qu’il soit physique ou psychique, n’y a pas sa place. Et pas le moins du monde, elle ne peut être le surréaliste, où la raison, le beau, l’éthique sont fondamentalement exclus et où le chaotique et le monstrueux sont recherchés et voulus, où le monde de la simple créature, le monde du sous-humain, c’est-à-dire la projection psychique des instincts, sont mis au pinacle. Explicitement, elle ne peut pas transmettre l’évasion romantique hors du monde ni la rêverie ésotérique. Dans l’art aussi, la vérité se manifeste à partir de la polarité, et c’est pourquoi le combat entre la lumière et les ténèbres devient le fondement de ma peinture.

N’oublions pas que les artistes eux-mêmes ne sont guère responsables des nombreuses horreurs culturelles. Le terrain de culture est préparé par la société et ses mentors.

Comme le montrent le mythe, mais aussi le génie de la langue, la beauté et la vérité ont la même origine. Ce qui est beau est également vrai et bon, par conséquent ! Dans le beau, l’esprit et l’aspect sensible sont équilibrés. Les œuvres d’art présupposent qu’une expérience soit élevée, au-delà du strictement personnel, au niveau de l’humanité. C’est pourquoi elles ont la faculté de toucher chaque être humain et de l’élever au-dessus de lui-même. Toute œuvre d’art est le signe, l’hiéroglyphe d’une expérience humaine.

Le problème de l’art est un problème de conscience !

Finalement, la peinture contemplative veut être une réconciliation entre la réalité terrestre et la vérité spirituelle. Par le recueillement et l’immersion méditative faire en pleine conscience de veille l’expérience de l’imagination au contact de la nature (observation contemplative de la nature), de même que dans la concentration du penser contemplatif. D’une part, la nature, le motif, devient ainsi le symbole d’une expérience psychique et, d’autre part, ce spirituel supérieur entre directement dans l’œuvre !

Au temps des civilisations anciennes, la réalité de l’esprit fut vécue en tant que monde d’images dans des imaginations. Cette conscience mythologique se reflète encore dans les mythes grecs. Ces mythes ne sont pas des produits d’une imagination débridée, mais nous montrent la réalité des archétypes spirituels.

L’artiste de l’avenir retrouvera cette source, mais alors en toute liberté et conscience de soi.

|